Geología amigable. Indagando en los rastros del pasado. Los cordones litorales patagónicos.

Geología amigable. Indagando en los rastros del pasado. Los cordones litorales patagónicos.

Por: Julio E. Stampone

“El presente es la llave del pasado”

Sir. Archibald Geikie

Figura Nº 1. Península Valdés. Cordón litoral

Estos cordones se forman por remoción y acumulación de grava (material entre 4 y 256 mm), arena y restos de valvas, por la acción del oleaje en la zona de rompiente. Son indicadores de costas de emersión que paulatinamente se incorporan a tierra firme, y se los puede observar como lomadas alargadas paralelas al margen marino que nos revelan la existencia de primitivas líneas de costas; atribuidas por la mayoría de los autores modernos a cambios climáticos que modificaron el nivel del mar (eustatismo).

A la gran mayoría de estas geoformas litorales patagónicas se las ubica temporalmente durante el Pleistoceno y el Holoceno, muchas en actual formación. Probablemente algunas sean más antiguas.

Figura Nº 2: Cordón litoral relicto antiguo, 5ms.s.n.m. Caleta Carolina,

Estos depósitos cordoniformes se ubican en la zona de Caleta Carolina, unos 20 km al sur de la localidad de Camarones a una altura de 5 ms.n.m., como se puede apreciar en la foto precedente no muy alejados del mar.

Figura Nº 3: Cordón litoral relicto antiguo, 20 ms.s.n.m. Caleta Carolina

Por otro lado los cordones litorales pleistocénicos, holocénicos y actuales presentan tonalidad oscura de coloración gris a negro (ver Figuras Nºs 5 y 11), debido a que las rocas que los forman son predominantemente volcánicas efusivas mesosilícicas y básicas como andesitas y basaltos, y en menor proporción plutonitas ácidas, que según la zona participan con mayor o menor significación; todas ellas provienen del arrastre y redepositación de los enigmáticos Rodados Patagónicos (de edad plio-pleistocénica) que cubren gran parte de las mesetas y terrazas de la Patagonia extraandina, con espesores que oscilan entre 5 m y 20 m.

Es decir, que el mar no elaboró los rodados que forman los cordones litorales cuaternarios, pero sí en ambos casos modificó en parte sus formas haciéndolos más achatados, y disponiéndolos de manera tal, que frecuentemente se encuentran orientados con su eje mayor paralelo al litoral, o expresado con mayor propiedad, perpendiculares a la dirección de incidencia predominante del tren de olas sobre la costa.

Figura Nº4: Meseta de Montemayor a unos 30 km al norte de la ciudad Trelew, Chubut.

Los Rodados Patagónicos llamaron la atención del naturalista inglés Charles Robert Darwin (1809-1882), durante su viaje a la Patagonia en el HMS Beagle; él fue quien por primera vez en 1833 los observó científicamente, bautizando a estos depósitos con el nombre de Patagonian Shingle Formatión (Formación de guijarros Patagónicos), por su similitud con las gravas de origen marino que cubren playas costeras británicas, y son producto de la erosión de los acantilados.

En cuanto a su origen, Darwin pensaba que esta misteriosa cubierta de rodados se habría originado como consecuencia de una significativa transgresión (ingreso del mar en el continente) ocurrida durante el “gran diluvio universal”. Posteriormente se formularon hipótesis de distinta naturaleza sobre la génesis de estos depósitos, actualmente hay quienes piensan en un origen fluvial, y aún tiene aceptación que los rodados localizados al norte de la Patagonia, entre los ríos Colorado y Negro tienen génesis pedemontana, mientras que los del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se habrían originado por una dinámica glacifluvial; el debate aún no está cerrado.

Sin lugar a dudas este enorme manto de rodados cubre un área muy extensa en la región patagónica, tanto es así que los podemos encontrar desde los Andes patagónicos al litoral costero, y desde Tierra del Fuego hasta el centro sur de La Pampa y sur de la Provincia de Buenos Aires. Ellos coronan mesetas y terrazas, y reelaborados los podemos encontrar constituyendo rellenos de valles. planicies aluviales y cordones litorales, en general resultan buenos proveedores de materiales para uso en rellenos, construcción y en obras viales.

Figura Nº 5. Cantera de grava, con horizonte carbonático. Meseta de Montemayor, sobre RP Nº 30, camino a Camarones.

Cabe destacar que los primitivos habitantes de la Patagonia aprovecharon los rodados en su estado natural para construir artefactos líticos, como boleadoras (trawiles), usadas como armas de distintos tipos y/o instrumentos de caza.

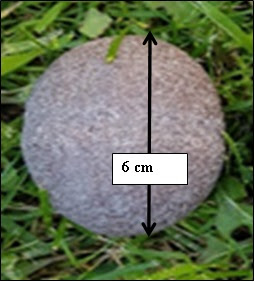

En la Figura Nº 6 podemos apreciar la foto de un rodado ígneo volcánico hallado en un relicto de un cordón litoral entre Camarones y Bahía Bustamante, en el mismo se aprecia una incipiente escotadura ecuatorial utilizada para amarrar un tiento de cuero o nervio de guanaco o ñandú; de esta manera los primitivos habitantes de la Patagonia de esta manera podían construir sus boleadoras, sin que fuera necesario modificar su geometría.

El hallazgo del rodado de la foto de la Figura Nº 6, convertido en boleadora, fue realizado por el Lic. Higinio Cambra, quién gentilmente facilitó la información para ser utilizada en este artículo.

Figura Nº 6. Rodado volcánico patagónico utilizado para construir una boleadora.

Cabe agregar que las boleadoras son consideradas autóctonas sudamericanas por algunos autores, y que fueron utilizadas inicialmente por los indígenas de la Patagonia y las Pampas; para más tarde, ser adoptadas y modificadas por los gauchos.

Su origen en la Patagonia Austral chilena se remonta a 11.000 años antes del presente, y existe la presunción de que su uso pudo ser anterior al arco y la flecha. Otras culturas también utilizaron este tipo de artefacto, con particularidades propias de la naturaleza de cada lugar, y así lo demuestran los hallazgos realizados en lugares tan alejados como China, y Alaska, Groenlandia y norte de Canadá donde los Inuit las construían con marfil de morsa.

El incansable trabajo del mar

Sin duda en su incansable tarea, el mar devuelve al continente los materiales aportados a su dominio por el arrastre de la escorrentía superficial, pero, con cierta elaboración modificando sus tamaños y formas individuales, como también las geoformas resultantes; la manera en la que realiza su trabajo en la formación de cordones litorales está esquematizada en la Figura Nº 7. Si bien los cambios se producen progresivamente en el tiempo, en la figura ilustrativa se han identificado cuatro estadios, que abarcan desde la etapa inicial del proceso de acumulación de los componentes hasta la formación definitiva del cordón litoral.

Estadio 1. Inicialmente se presume una costa en emersión, sea por ascenso del continente o descenso del nivel del mar, suponiéndose además una pendiente uniforme de la plataforma submarina con altos contenidos de gravas, como suele ocurrir en muchos lugares de la costa patagónica, donde el mar comienza a excavar el fondo y forma un incipiente depósito denominado “barra submarina”.

Estadio 2. La magnitud del depósito submarino se hace significativa emergiendo por encima del nivel de las pleamares. En la cara que da al mar del creciente cordón, y como resultado de la erosión marina, la pendiente se hace más abrupta. La conexión hidráulica entre la costa y el mar se manifiesta a través de canales y de la permeabilidad del depósito, quedando constituida una laguna litoral. En ocasiones pueden formarse dos depósitos lineales paralelos a la línea de costa, uno correspondiente a las altas mareas y otro a las bajas. A medida que la barra submarina crece va reduciendo la velocidad del tren de olas, favoreciéndose la deposición de los materiales transportados.

Estadio 3. Al continuar creciendo el depósito los canales de flujo se van cerrando, aunque continúa la conexión a través de los sedimentos permeables, que paulatinamente con el aporte de materiales finos provenientes del continente van perdiendo dicha característica hidráulica. Tanto es así que la laguna litoral con el tiempo queda aislada del mar integrándose al continente. Mientras tanto los sedimentos terrígenos comienzan a colmatar la cuenca, desarrollándose una vegetación propia de un ambiente salino.

Figura Nº 7. Esquema de formación de un cordón litoral y geoformas asociadas.

Los cordones litorales en imágenes

En las imágenes siguientes se muestras algunos aspectos morfológicos representativos de los señalados esquemáticamente en la Figura Nº 7.

Figura Nº 8: Tierra del Fuego al norte de Río Grande. Se observa la laguna litoral y el canal de conexión.

Figura Nº 9: Tierra del Fuego al norte de Río Grande. Conexión con el mar cerrada.

Figura Nº 10: Tierra del Fuego al norte de Río Grande- La conexión con el mar permanece cerrada y la laguna litoral en retracción. Avance de la vegetación colonizadora.

Figura Nº 11: Al sur de Camarones. Canales de conexión cerrados, ausencia de laguna litoral, avance notable de los sedimentos terrígenos y de la vegetación. El continente definitivamente le ganó terreno al mar.

Movimientos continentales verticales (epirogénesis) y/o eustatismo

Hasta aquí se habló de los cordones litorales como unidades geomórficas representativas de costas emergentes, y así es; y respecto a los tiempos en que ocurrieron los acontecimientos se mencionaron términos como, Pleistoceno (hace unos 1,8 millones de años) y Holoceno (hace unos 11,500 años), es decir hace miles y miles de años, pero no se conoce con precisión cuanto dura el proceso de formación de los cordones, cuestión dificil de determinar dado que los agentes de la dinámica externa actúan constantemente modificando el relieve, erosionándose en unos casos y depositando sobre lo erosionado en otros, alterándose así la secuencia normal de los acontecimientos geológicos ocurridos, lo que lleva al geólogo a agudizar su capacidad imaginativa para interpretar los hechos acontecidos en el pasado.

No obstante lo expresado precedentemente, en ocasiones se presenta la oportunidad de poder registrar o acceder a registros históricos fotográficos, que nos permiten visualizar como ocurren u ocurrieron los acontecimientos en cortos lapsos, como ejemplo se muestran dos imágenes fotográficas de un mismo lugar tomadas con 30 años de

Figura Nº 12: a) Cordón litoral año 1980 b) el mismo lugar año 2010

separación a unos pocos kilómetros al sur de la localidad de Camarones, en Chubut. En las mismas, identificadas como Figura Nº 12, en a) se observa el canal de conexión y una pequeña ría; mientras que en b) el canal de conexión se cerró, la ría ya no existe, y los sedimentos terrígenos y la vegetación colonizadora avanzaron en toda el área.

Ahora nos resta elucidar que motivó la emergencia continental, en éste y todos los casos. Hay autores que lo atribuyen al ascenso tectónico del continente, fenómeno conocido como epirogénesis (del Gr. epeiro= continente, geneia= engendrar), término acuñado por Grove K. Gilbert (EE. UU., 1843-1918) en 1890; mientras que otros se inclinan por el eustatismo, vocablo usado por primera vez en 1906, que define la variación global del nivel del mar respecto a los continentes.

La epirogénesis se define como: movimientos lentos de elevación o hundimiento de la litósfera terrestre que pueden llegar a afectar extensas regiones hasta continentes enteros, producidos por compensación isostática. ¿Y que es la compensación isostática o isostasia?, esta palabra deriva del griego ísos, “igual” y stásis, “paralización”, y se puede definir como: “el estado de equilibrio de los bloques de la litosfera terrestre, debido a diferencias en su densidad”. Este concepto fue propuesto por Clarence E. Dutton (EE. UU., 1841 - 1912) en 1889, y seguramente influyó en Gilbert en la elaboración del concepto de epirogénesis.

Para mejor ilustración sobre la isostasia y los movimientos verticales de la litósfera, vale mencionar el ejemplo clásico de la península escandinava, donde al retirase los hielos del último hemiciclo glacial, hecho ocurrido hace unos 12.000 años, se eliminó un enorme peso sobre esa porción continental; esto tuvo como respuesta un rebote de la litósfera conocido como “rebote isostático”,

Figura Nº 13: Mecanismo de compensación isostática. Glacioisostasia.

Un fenómeno similar ocurre en los sistemas montañosos, donde la erosión los desgasta eliminando volúmenes significativos de materiales que provocan el ascenso constante de los macizos, hasta un momento en que se logra el equilibrio isostático, entonces la erosión le gana al crecimiento y comienza a reducirse en altura, por ello es que montañas jóvenes, geológicamente hablando, como los Himalayas (en Asia, con una altura máxima de 8849 ms.n.m.) y los Andes (en América, con una altura máxima de 6962 ms.n.m.) son más elevadas que algunas más antiguas (Figura Nº 14) como los Urales (en Rusia, con una altura máxima de 1895 ms.s.n.m.) y otras aún más antiguas

¡Oh Dios! ¡Aquel que puede leer el libro del destino y ver que la revolución de los tiempos hace que las montañas se allanen, y los continentes cansados de tan sólida firmeza, se derritan en los mares!.

William Shakespiare (1564-1616) -

En la Patagonia la epirogénesis no estuvo ausente, muchos son los investigadores que han estudiado el litoral costero patagónico y aún continúan; entre ellos Codignotto, J. (1983) quién utilizando el método radimétrico del carbono -14 (14C) determinó edades absolutas del material conchil contenido en los cordones litorales. Cabe aclarar que este método se utiliza sobre materiales que contienen carbono, como restos orgánicos por ejemplo; pero resulta complicado datar muestras de más de unos 40.000 años, no obstante el límite de datación se lo sitúa entre 58.000 y 62.000 años.

El mencionado investigador determinó que a lo largo de 1700 km de costa patagónica hace 30.000 años atrás se produjeron ascensos continentales entre 15 m y 55 m, y que desde hace 7000 años al presente los ascensos fueron del orden de lo 4 m a 10 m. También infiere, que entre los 8000 años y los 24.000 años atrás ocurrió un descenso territorial.

Otros estudiosos del tema como Fasano, J., et al. (1983), en investigaciones realizadas en la zona de Caleta Valdés (Península Valdés, Chubut); determinaron edades pleistocénicas entre 41.000 años y 34.000 años atrás para cordones relictos distantes unos 2 km de la costa actual; afirmando que el actual cordón que encierra a la caleta es de edad holocénica. Ellos atribuyen la mayor altura de los depósitos del Pleistoceno tardío y holocénicos de la Caleta Valdés en comparación con otros de la Provincia de Buenos Aires, a una tectónica patagónica (epirogénesis) anterior al Pleistoceno y que aún continuaría, mencionando a la “hidroisostasia”, término que definiré más adelante, como posible mecanismo de ascenso continental; sin descartar totalmente efectos glacieustáticos (variaciones del nivel del mar debidas al avance o retroceso de los glaciares). Además estos autores calcularon, comparando con los depósitos bonaerenses, que el ritmo relativo de ascenso patagónico en el Holoceno sería de 1mm/año.

El Eustatismo está Intimamente relacionado con las glaciaciones. La última glaciación comenzó hace unos 900.000 años atrás y tuvo cuatro pulsaciones, desde la más antigua a la más moderna se las denominó: Gunz, Mindel, Riss y Würm, cada una seguida de su respectivo interglacial.

Si nos situamos en el último pulso glaciar vemos que el “último máximo glaciar” en Europa y Norteamérica ocurrió entre los 20.000 y 18.000 años atrás, y fue el momento de mayor extensión continental de las masas de hielo, mientras que en la Patagonia sur se lo ubica a unos 24.000 años antes del presente (Rabassa 2008, en Ponce 2020), éste máximo en el mundo se mantuvo por algunos miles de años. Fue seguido por el último interglacial que comenzó hace unos 12.000 años, en Patagonia sur hay quién sitúa éste inicio hace 8.500 años atrás. El interglacial aún persiste.

Por otro lado, es un hecho comprobado que cuando se produce un hemiciclo glacial el agua de los océanos baja su nivel, mientras que durante el hemiciclo deglacial el agua retorna a las cuencas oceánicas. Durante el último pulso glacial, con mayor precisión hace unos 15.000 atrás, se presume que el nivel del mar mundial se encontraba entre 100 m y 60 m por debajo del actual y que hace 7.500 años durante el interglacial estaba entre -15 m y -10 m, esto supone una velocidad de elevación media de 10 mm/año (Rice, R. 1983). Hay quienes consideran un descenso mayor, unos -125 m durante el “último máximo glaciar”. Valores similares son aplicables al mar Argentino.

Es interesante destacar que en la Patagonia Argentina oriental, no obstante haberse comprobado fehacientemente la emergencia y sumergencia continental pleistocénica y holocénica, no resulta tan sencillo determinar las causas, debido a que en lás épocas mencionadas la zona no registró la existencia de montañas en crecimiento ni la presencia de mantos glaciares, que permitan inferir que los movimientos continentales de ascenso y descenso se debieron exclusivamente a movimientos isostáticos como los descriptos anteriormente (tectónica y glacioisostasia). Pero, alguna explicación debe haber que justifique la existencia de costas emergentes, cuando el nivel del mar estaba en ascenso. Como mencioné anteriormente hay autores que consideran el fenómeno de hidroisostasia como una posible causa de ascenso continental. Este fenómeno se refiere al hecho de que al producirse la fusión de los glaciares, el agua retorna a las cuencas oceánicas y provoca una carga adicional en el fondo oceánico. Ante esta carga, para alcanzar el equilibrio isostático, el fondo oceánico se hunde lentamente en respuesta a los cambios del nivel del mar, y como compensación isostática las líneas de costa emergen. Esta emergencia continental puede ser restaurada cuando se produce un nuevo ciclo glacial y el nivel del mar desciende reduciéndose el volumen de carga.

Castiglioni, E. 2019, en su tesis doctoral realizada en Uruguay, menciona la existencia de un levantamiento del orden de los 80 m entre los 9.000 y 15.000 años atrás, estableciendo como único mecanismo plausible la glacio e hidroisostasia, no obstante encontrarse esa región libre de hielos en la última glaciación.

Como el lector podrá apreciar son varios los mecanismos inferidos para explicar la real emergencia y subsidencia que ha afectado la región patagónica, quizás sean concomitantes. En la medida que se continúe investigando se arrojará luz sobre el tema.

Finalmente, teniendo en cuenta que a la Patagonia oriental se la considera un margen pasivo tectónicamente estable con tendencia al ascenso, y así lo demuestra la evolución de los cordones litorales, geoformas propias de costas emergentes, (que se han mostrado en el desarrollo del artículo).

Figura Nº 15: Aumento de 100,8 mm del nivel del mar entre los años 1993-2021.

Ratificando lo expresado precedentemente, otros datos obtenidos de mareógrafos indican que el incremento global del nivel del mar entre 1901 y 2018 en promedio fue entre 15 y 25 cm.

Si ante esta situación, la Patagonia oriental también tiende a ascender, es que algún otro fenómeno geológico está ocurriendo, la hidroisostasia puede ser una explicación.

Bibliografía consultada

Bonorino, F.G. y M. E. Teruggi. 1961. Léxico sedimentológico. Serie geología Nº2. CECN, La Plata.

Bouzá, P. 2014. Paleosuelos en Cordones litorales de la formación Caleta Valdés, pleistoceno superior, noreste de Chubut. Rev. Asoc. Geol. Argent. vol.71 no.1 Buenos Aires.

Castiglioni, E. 2019. Variaciones del nivel del mar, glacio e hidroisostáticas en la laguna de Rocha y zonas aledañas, Uruguay. Tesis doctoral.

Cerroni, M., Ramos, N., Pisano, M. y E. Fucks, 2015. Invertebrados fósiles de los depósitos marinos del Pleistoceno tardío y Holoceno de bahía San Julián, Santa Cruz. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

Codignotto, J. 1983. Depósitos elevados y/o acreción Pleistoceno – Holoceno en la costa fueguino-patagónica. Simposio Oscilaciones del nivel del mar durante el último hemiciclo deglacial en la Argentina.

Esgrima, blogspot.com. Las boleadoras, historia documentada.

Fasano, J., Isla, F., y E. Schnack.1983. Un análisis comparativo sobre la evolución de ambientes litorales durante el Pleistoceno tardío – Holoceno: Laguna Mar Chiquita (Buenos Aires) – Caleta Valdés (Chubut). Simposio Oscilaciones del nivel del mar durante el último hemiciclo deglacial en la Argentina.

Franchi, M. 1976. Informe final Hoja 46 g, Bahía Vera.

Giaconi, M. Pommarés, N., Fucks, E.; Luengo, M, ; D’Amico, G.; y F. Pisano. 2017. Los cordones litorales cuaternarios como fuente de provisión de materiales de construcción, Provincia del Chubut, República Argentina.

González, M., G. 2014. Sedimentología de los rodados patagónicos en un paleocauce del Río Colorado, provincia de La Pampa. Tesina, U.N. La Pampa.

Holmes, A y D. Holmes. 1987. Geología Física. Mega, Barcelona.

https://climate.nasa.gov/climate_resources/274/aumento-del-nivel-del-mar/#:~:text=El%20cambio%20clim%C3%A1tico%20est%C3%A1%20provocando,ente%201%20y%204%20pies).

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Subida_del_nivel_del_mar#:~:text=glaciares%20desde%201850,Entre%201901%20y%202018%2C%20el%20promedio%20mundial%20del%20nivel%20del,de%2031%20mm%20por%20d%C3%A9cada.

https://infoagro.com.ar/la-inesperada-historia-de-las-boleadoras/

https://www.iprofesional.com/recreo/292581-cual-es-el-origen-de-las-palabras-boludo-y-pelotudo.

https://www.locosporlageologia.com.ar/concepto-general-sobre-orogenesis-y-epirogenesis/.

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-del-mar

Lema, H., Busteros, A. y M. Franchi. 2001. Hoja Geológica 4566-II y IV, Camarones. Provincia del Chubut. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 261, 44 p. Buenos Aires.

Martinez, O. y A. Kutschker. 2011. Los Rodados Patagónicos de la Patagonia oriental: condiciones ambientales de la sedimentación de gravas. Biological Journal of the Linnean Society , volumen 103, número 2, junio de 2011, páginas 336–345, https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2011.01651.x.

Martínez, O., Rabassa, J. y A. Coronato. 2009. Charles Darwin y las primeras observaciones científicas sobre la formación de guijarros patagónicos (Rodados Patagónicos). Revista Asociación Geológica Argentina. v.64 n1Bs.As.

McIntiyre. D. 1970. James Hutton y la Filosofía de la Geología. En Filosofía de la Geología. Editorial Continental.

Ottmann. F. 1967. Introducción a la geología marina y litoral. EUDEBA.

Petersen, C. y A. Leanza. 1964. Elementos de geología aplicada. Editorial Nigar S.R.L.

Ponce, J., Balocchi, L. Lopez, R. y San Martín, C. 2020. Caracterización geomorfológica y sedimentológica del campo de eskers de Estancia Harberton, costa norte del canal Beagle, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 77(1):79-90.

Prieto, A. 2021. Antigüedad, modos de uso y fabricación de bolas y boleadoras en Patagonia Austral. Consideraciones a partir de una colección del Museo Regional de Magallanes. Publicación Museo Regional de Magallanes.

Rice, R. 1983. Fundamentos de geomorfología. Editorial Paraninfo.

Russo, A. 1953. Levantamiento geológico al norte de Pico Salamanca entre el mar y la Pampa del Castillo, Salamanca y Malaespina. Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia (hoy Chubut).

Russo, A. 1953. Levantamiento geológico de la zona comprendida entre Meseta Cuadrada y Pampa de Salamanca. Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia (hoy Chubut).

Stampone, J., Cambra, H y G. Ichazo. 1988. Estudio hidrogeológico de la zona central de la Meseta de Montemayor y su vertiente atlántica. UNPSJB.

Violante,R., Irundo, P., Costa, J., Cavallotto L., Paterlini, C., Marcolini, S. y G. Bozzano. 2014. Rasgos morfosedimentarios, procesos y evolución de la plataforma continental Argentina desde el último máximo glacial. Rev. Asoc. Geol. Argent. vol.71 nº2. Buenos Aires.

Agradecimiento

A todos los investigadores que han trabajado y a aquellos que continúan haciéndolo en pro de un mejor conocimiento y entendimiento de la naturaleza.

Excelente artículo, Julio. Muy interesante y placentero para leer y ampliar los conocimientos sobre nuestras costas

ResponderBorrarMuchas gracias por tu comentario Mrce

BorrarExcelente artículo Julio. Muy ameno e interesante para conocer sobre nuestras costas patagónicas, especialmente en nuestra zona.

ResponderBorrarGracias Mercesdes por el alentador comentario

BorrarComo siempre , enriquecedor. Diría nutritivo, mi hambre de geología lo agradece. un abrazo.

ResponderBorrarGracias por tus palabras Mimo. Otro fuerte abrazo para vos

BorrarExcelente artículo. Muy lindo poder conocer de manera sencilla aspectos tan interesantes de nuestra zona costera. Felicitaciones!

ResponderBorrarMuchas gracias por tu comentario Romina

Borrar