De la Deriva Continental a la Tectónica de Placas

Por: Julio E. Stampone

¡Oh Dios! ¡Aquel! Que puede leer el libro del

destino y ver que la revolución de los tiempos hace que las montañas se

allanen, y los continentes cansados de tan sólida firmeza se derritan en los

mares.

Shakespeare, en un párrafo de su libro “El Rey Enrique IV”

William Shakespeare (1564-1616), considerado por muchos el escritor más importante de la lengua inglesa, en reiteradas ocasiones, con su tan exquisito estilo literario hace referencia a fenómenos geológicos, como la cita del encabezamiento de este artículo.

Indudablemente en el párrafo mencionado este dramaturgo inglés hace referencia al concepto de erosión y explícitamente expresa que la naturaleza cambia, pudiendo desaparecer montañas y continentes. Esta apreciación se puede considerar un concepto avanzado para su época, dado que el criterio científico de ese momento y que perduró sin mayor discusión hasta principios del siglo XX sostenía “que la Tierra no había sufrido cambios significativos, y que todo era como fue y así seguiría siendo”, sin que existan cambios sustanciales; solamente se aceptaban algunos movimientos verticales de la corteza terrestre.

¿Qué pasó a principios del siglo XX ?.

Sociedad para el Progreso de las Ciencias Naturales, de Marburgo, acerca de “Las translaciones horizontales de los continentales”.

El geólogo sudafricano Alexander L. Du Toit, discípulo de Wegener, en 1937 postula que durante el Paleozoico, en lugar de una sola masa de tierra había dos supercontinentes: Uno meridional denominado Gondwana -etimológicamente "la tierra de los Gond", tribu dravídica de la India-, término utilizado por primera vez por Eduard Suess (1831-1914), a fines del siglo XIX, para designar un antiguo continente formado por los actuales territorios de África central y del sur, Madagascar y la India; luego le adosó Australia. Posteriormente, a este supercontinente paleozoico se le incorporó África del norte, América del Sur, y la Antártida. El otro supercontinente, septentrional, llamado Laurasia -contracción de Laurentino y Eurasia-,

estuvo constituido por lo que más tarde sería América del Norte, Groenlandia y la parte eurasiática al norte de los Alpes y los Himalayas. Ambos supercontinentes estaban separados por el mar de Tethys -en la mitología griega, madre de los ríos tumultuosos, y esposa y hermana de Okeanus, dios de los océanos-.

Pangea de principios del triásico. Versión moderna de Cristopher Scotese.

Actualmente hay quienes consideran que "Pangea" fue una única masa terrestre que se formó durante el paleozoico medio a superior por la unión de otros continentes menores, y que a pocas decenas de millones de años de formada, comenzó a separarse.

Los argumentos utilizados por Wegener para fundamentar su teoría, podemos decir que eran muy convincentes, a excepción de los criterios geofísicos qué, como veremos más adelante él reconoció como discutibles.

Argumentos geofísicos: La

teoría postula que debido a procesos de fracturación y subsecuente separación,

se formaron las masas continentales que derivaron alejándose de los polos

debido principalmente a la atracción hacia el ecuador provocada por la fuerza

centrífuga generada por la rotación de la Tierra, que es máxima en la zona

ecuatorial y nula en los polos, hasta ocupar la posición que hoy tienen. Este

fenómeno "huida del polo", enunciado previamente por F. B. Taylor en

1910, se habría iniciado hacia fines de la Era Paleozoica, continuando en la

actualidad. Cabe destacar que el mismo Wegener, con relación a lo expuesto

precedentemente expresa: “Como ya he

dicho, no me enteré de estos trabajos antes de trazar las grandes líneas de la

teoría de las traslaciones, y de algunos otros hasta mucho después”.

Además del desplazamiento desde los polos, Wegener consideró un movimiento continental general hacia occidente. Él interpretó que al moverse las actuales Américas hacia el oeste, el rozamiento de las masas continentales contra el fondo del Océano Pacífico era tan fuerte que produjo el arrugamiento de la parte frontal en el sentido del movimiento. Entre ambos continentes en movimiento, quedaron partes fragmentadas. Los "arrugamientos" corresponderían a las cordilleras que hoy bordean el Pacífico, y las partes fragmentadas a las islas de las Antillas. De esta manera Wegener también explicaba el origen de las montañas, encontrando en los estratos plegados los efectos de la compresión horizontal.

por la sismología de ese momento, encontró pruebas que avalaban la hipótesis de que el suelo de los mares profundos se compone de un material distinto, sobre todo más denso “sima” (contracción de silicio -Si- y magnesio -Mg-), estando ausente en estos fondos oceánicos la capa ligera y más superficial de la corteza “sial” (contracción de silicio -Si- y aluminio -Al-).

Dibujo de Wegener. Corte esquemático a través de un zócalo continental.

Respecto de la atracción ecuatorial sobre las masas polares, existe en realidad, pero con un valor tan exiguo que no podría mover las masas continentales.

Los movimientos hacia el oeste fueron atribuidos a efectos astronómicos complejos relacionados con la atracción gravitacional lunisolar sobre el globo viscoso. Las fuerzas actuantes producirían mareas corticales o afectarían la precesión del eje terrestre; en ambos casos podrían explicar la deriva continental hacia occidente. No obstante, Wegener reconoce qué, "la cuestión relativa a las fuerzas que han provocado y provocan todavía la deriva de los continentes es aún discutible para admitir una respuesta categórica y satisfactoria". Continúa textualmente "Una cosa, sin embargo, puede admitirse como cierta: que las translaciones continentales, el plegamiento y la disyunción, el volcanismo, el juego de las transgresiones y las migraciones polares se encadenan de manera grandiosa".

En realidad, la fuerza mareal no tiene mayor incidencia sobre la rotación terrestre, no siendo posible por esta causa el movimiento horizontal del "sial". Así lo destacó a fines de 1920 Harold Jeffreys, llevando al descrédito la hipótesis de Wegener. Por lo cual, si el modelo físico era erróneo, toda evidencia geológica, paleoclimática, paleontológica, etc. que apoyaba el modelo de "Pangea" también debería serlo.

Posteriormente, a partir de la década del sesenta, la información paleomagnética reveló la migración de los polos magnéticos, indicando con pocas dudas que los continentes habían conformado una sola unidad terrestre, Pangea, que luego se fracturó.

Argumentos geológicos:

Con relación a este argumento Wegener expresó textualmente:”la comparación de la estructura geológica de ambas orillas del Atlántico suministra una decisiva prueba a nuestra hipótesis de que dicho océano es una falla enormemente ensanchada, cuyos dos bordes estuvieron unidos en épocas remotas”.

En otro párrafo, refiriéndose a las analogías geológicas entre América del Sur y África él escribió: “Es como si tratáramos de acoplar los fragmentos de un periódico roto, y después de lograr que coincidieran perfectamente los bordes, comprobáramos que a uno y otro lado las líneas del texto impreso también ajustaban”.

Los partidarios del concepto "verticalista", argumentaron que el ensamble de las estructuras geológicas era sólo coincidencia, y de ser real, se debía al hundimiento de un bloque cortical intermedio que dejó un hueco oceánico entre ambos continentes.

Juan Keidel, en 1914, expuso en un congreso geológico realizado en Toronto, analogías geológicas de ciertas partes de la Sierra de la Ventana, en la Provincia de Buenos Aires, con otras elevaciones de Sudáfrica, próximas a Ciudad del Cabo; aportó así pruebas geológicas a la teoría de la deriva continental.

El defensor de Wegener, Alexander Du Toit, en 1923, estuvo en Argentina y reconoció características geológicas muy similares entre las sierras bonaerenses y las de la Provincia del Cabo en Sudáfrica, y las utilizó para corroborar la existencia del supercontinente Gondwana y su deriva. Su trabajo se publicó en 1927.

En su reconstrucción de Gondwana de 1937, Du Toit, asocia la tectónica de las Sierras Australes, con la de Sudáfrica y de Australia, en un solo orógeno de edad paleozoica, al que denominó SAMFRAU - contracción de SudAMérica, ÁFRica y AUstralia -.

Estudios realizados por Patrick Hurley (1968), que incluyen aspectos estructurales y dataciones de rocas de más de 2000 millones de años en América del Sur y África, indican que aparentemente una parte del cratón africano de 2000 m.a. de antigüedad había sido cedida al continente de América del Sur.

Para Hurley parece ser que el Atlántico Sur comenzó a formarse desde el norte de África Occidental a mediados del Triásico, extendiéndose la abertura lentamente hacia el sur, hasta que tuvo lugar la separación definitiva en el Cretácico.

Argumentos paleontológicos y biológicos: Las pruebas aportadas por Wegener constituyen importantes aportes en defensa del concepto del continente único.

Recurrió a la información de investigadores de la época que reconocían la existencia de especies extinguidas y actuales comunes a diferentes continentes, que sólo podían explicar y no siempre adecuadamente, a través de migraciones por puentes continentales; propuso que su hipótesis de las translaciones continentales, ofrecía una solución más sencilla para justificar tal distribución de floras y faunas.

Los opositores a Wegener argumentaron, como única explicación válida, que por ese entonces puentes continentales conectaban los continentes de Gondwana permitiendo la migración faunística. Actualmente el argumento de los puentes continentales está prácticamente descartado; aún no se han encontrado importantes áreas hundidas de corteza continental en los fondos oceánicos, que justifiquen tal hecho.

En sedimentos triásicos de Gondwana se hallaron restos fósiles de Lystrosaurus, reptil con aspecto de mamífero, encontrado en África del Sur, India, Rusia y China. Investigaciones realizadas en 1969 encontraron fósiles de Lystrosaurus en la Antártida, a algo más de 500 km del polo sur; este hallazgo aportó nueva evidencia a la probable existencia de un solo continente de Gondwana, todavía unido en el Triásico.

Para Kurten, B. (1969), los supercontinentes Laurasia y Gondwana, pudieron iniciar su separación a principios del Período Triásico; sin embargo las fosas originadas no fueron auténticas barreras a la migración de los animales terrestres hasta bien entrado el Cretácico, cuando la era de los reptiles tocaba su fin.

Argumentos paleoclimatológicos: Una de las pruebas más convincentes que tiene la teoría, es la distribución geográfica de las glaciaciones Carbónico-Pérmicas. Estas glaciaciones han dejado claros testimonios, en las zonas australes de América del Sur, África, Australia, India peninsular, y Madagascar; modernamente también se han encontrado evidencias en la Antártida.

La proximidad al polo sur del

supercontinente (Gondwana) favoreció el

desarrollo de glaciaciones que cubrieron con potentes mantos de hielo la zona

meridional del mismo, como hoy ocurre en la Antártida.

La proximidad al polo sur del

supercontinente (Gondwana) favoreció el

desarrollo de glaciaciones que cubrieron con potentes mantos de hielo la zona

meridional del mismo, como hoy ocurre en la Antártida.

Probable cobertura de hielo del supercontinente Gondwana

Para Wegener los cambios climáticos ocurridos a lo largo del tiempo geológico eran consecuencia del desplazamiento de los polos geográficos, y por lo tanto del ecuador. Incluso elaboró una tabla de datos indicando las posibles posiciones que ocuparon los polos Norte y Sur, desde el Devónico a la actualidad. El desplazamiento máximo por él señalado, se ubica durante el Carbónico, situando al Polo Norte a 25º de latitud norte y 155º de longitud oeste, y al Polo Sur a 25º de latitud sur y 25º de longitud este.

Estudios modernos indican que el movimiento de los polos geográficos es mínimo (entre 10 a 15 m) respecto del eje de rotación de la Tierra, presumiéndose que en el pasado geológico los desplazamientos fueron nulos o inexistentes.

Con respecto a los aspectos paleoclimáticos en el hemisferio norte, Wegener pensaba que Europa y América estaban aún unidas a principios del cuaternario, y según sus propias palabras: “Su disyunción ocurriría hacia la época de la glaciación principal, y es posible que fuera un poco antes”.

Argumentos geodésicos: Probablemente el avance de la cartografía, y consecuentemente la posibilidad de ver en ese momento representada en un mapa la totalidad de las tierras emergidas y las cuencas oceánicas del planeta, sirvieron de inspiración a Alfred Wegener para elaborar su Teoría de la Deriva Continental.

El aspecto más llamativo de la representación cartográfica es el casi paralelismo de las costas opuestas del Atlántico Sur. Hay una frase muy didáctica, expuesta por Wegener, que ejemplifica este aspecto:

"Es como si tratáramos de acoplar los fragmentos de un periódico roto, y después de lograr que coincidieran perfectamente los bordes, comprobáramos que a uno y otro lado las líneas del texto impreso también ajustaban".

En la última parte se refiere a las coincidencias geológicas. Wegener consideró que el ajuste o ensamble de los continentes estaba a nivel de las plataformas continentales, que por lo general se encuentran en el orden de los 200 m de profundidad, aunque en algunos casos alcanzan los 500m.

Pretender que en la actualidad el encastre entre América del Sur y África sea perfecto o casi perfecto, sería negar la acción marina durante unos 200 m.a., cuyos efectos erosivos y de depositación combinados modificaron el diseño original de las costas.

Con posterioridad a Wegener, muchos fueron los intentos de reconstruir la posición original de las costas. Los realizados por S. W. Carey en 1958, tuvieron en cuenta profundidades de 200m. Posteriormente R. Dietz y J. Holden (1970) optaron por elegir las profundidades medias de los taludes continentales, y utilizando un computador, encontraron que el mejor ensamble se produce aproximadamente a los 2000 metros de profundidad. Probablemente, en un futuro próximo nuevas reconstrucciones de los dos supercontinentes permitan obtener mejores aproximaciones sobre cómo ocurrieron en realidad estos hechos del pasado.

Wegener pensaba que los continentes se habían movido a través del tiempo geológico, y continuaban haciéndolo en la actualidad, y que ese desplazamiento era factible de ser calculado por mediciones astronómicas exactas. La cuestión se reducía a saber si las velocidades de translación eran lo suficientemente rápidas como para ser medidas astronómicamente en un tiempo relativamente corto.

Si se conoce la distancia entre dos lugares que estuvieron unidos, y el momento en que se produjo la separación (sabiendo la edad de las rocas fracturadas), se puede determinar la velocidad de desplazamiento.

Para ello recurrió a datos de la época referidos a duración de los tiempos geológicos, prefiriendo la información obtenida mediante el método radiométrico, que consistía en determinar la proporción de helio en ciertos minerales radiactivos. De esta manera con los datos disponibles elaboró la escala geocronológica que se detalla en la Tabla Nº1. cuyos valores estimó aproximados.

Tabla Nº 1. ESCALA GEOCRONOLÓGICA DE WEGENER

|

Eras/Periodos |

Tiempo transcurrido |

|

paleozoico |

500ma |

|

mesozoico |

50 ma |

|

terciario (paleoceno) |

15 ma |

|

eoceno |

10 ma |

|

oligoceno |

8 ma |

|

mioceno |

6 ma |

|

plioceno |

2 - 4 ma |

|

diluvial |

0,5 - 1 ma |

|

postdiluvial |

10 - 50 mil años |

Considerando los valores de distancias recorridas por los continentes, y con el auxilio de los datos del tiempo transcurrido expuestos en la Tabla Nº1, Wegener estimó cifras de velocidad de desplazamiento anual de los continentes, que él mismo calificó de inciertas a causa de no conocer con precisión el momento de separación de los bloques continentales. Los valores obtenidos se mencionan en la Tabla Nº2.

Tabla Nº2: VELOCIDAD DE SEPARACIÓN DE LOS CONTINENTES

(tomado de Wegener, 1924)

|

Puntos de medición |

Distancia recorrida kilómetros |

Tiempo desde la ruptura millones de años |

Recorrido anual metros |

|

Isla Sabina – Isla de los Osos |

1070 |

0,05 – 0,1 |

21 - 11 |

|

Islandia - Noruega |

920 |

0,05 - 0,1 |

18 - 9 |

|

Cabo Farewell - Escocia |

1780 |

0,05 - 0,1 |

36 - 18 |

|

Cabo Farewell - Labrador |

790 |

0,05 - 0,1 |

16 - 8 |

|

Terranova - Irlanda |

2410 |

2 - 4 |

1,2 - 0,6 |

|

|

|||

|

Cabo San Roque - Camerún |

4880 |

20 |

0,2 |

|

Buenos Aires - Ciudad del Cabo |

6220 |

25 |

0,2 |

|

Tierra del Fuego - I. Sandwich S. |

2390 |

2 |

1 |

|

|

|||

|

Madagascas - África |

890 |

0,1 |

9 |

|

India peninsular – África austral |

5550 |

15 |

0,4 |

|

|

|||

|

Tasmania – Tierra de Wilkes |

2890 |

8 |

0,4 |

|

Los primeros cinco datos corresponden al Océano Atlántico Norte, los siguientes tres al Océano Atlántico Sur, los dos que continúan al Océano Índico, y el último al Océano Pacífico Sur/Índico. |

|||

Luego de analizar los datos obtenidos, Wegener llega a la conclusión que las variaciones de velocidad más rápidas pueden esperarse en la distancia que separa Groenlandia de Europa, sugiriendo que se efectúen determinaciones de latitud, con intervalo de tiempo prudencial, a los fines de comprobar el desplazamiento entre Norteamérica y Groenlandia, agregando que también se podría medir la separación Madagascar - África.

Las velocidades de desplazamiento calculadas por Wegener, si bien reconoce que son inciertas, en realidad representan lo que hoy denominamos tasa de expansión de las placas corticales y resultan demasiado elevadas comparadas con los valores de corrimiento de placas conocidos en la actualidad, dónde, según Khan (1980), se registran las siguientes tasas de expansión: Atlántico Norte, 2cm/año; Atlántico Sur, 3cm/año; Índico -parte noroeste-, 3 cm/año y Pacífico Oriental -parte sur-, 8,8 cm/año. Estos datos se obtuvieron midiendo las edades de rocas de los fondos oceánicos, que ofrecen un registro más completo y seguro, que las rocas terrestres y a los que Wegener en su época no pudo acceder.

La conclusión a la que arribó este investigador respecto de atribuir la mayor velocidad de desplazamiento al ensanchamiento del Atlántico Norte, es precisamente lo contrario de lo que ocurre en la realidad. No obstante, no se le puede negar el mérito de aplicar el mismo razonamiento que en la actualidad; con la salvedad que en el presente, las modernas técnicas de medición minimizan los errores, tanto para los cálculos de distancias, como de las edades de las eras y períodos. Comparando sus datos con los de una escala del tiempo geológico actualizada se puede apreciar la gran disparidad de valores (en menos, que los por él calculados), particularmente para el inicio del Mesozoico y del terciario, lo que indudablemente lo llevó a estimar velocidades muy por encima de las reales.

El camino hacia la tectónica de placas

Las críticas más encarnizadas a la Teoría de Wegener fueron mayoritariamente formuladas por geofísicos, hasta que en la década del sesenta del siglo pasado, los estudios sobre el paleomagnetismo resultaron tan contundentes, que no hubo lugar a dudas sobre la expansión del fondo oceánico a partir de las dorsales oceánicas.

Tan es así, que gracias a estos nuevos estudios surgieron a la luz algunos conceptos emitidos a principio del siglo pasado y que no habían tenido mayor trascendencia, los que el mismo Wegener menciona de la siguiente manera:

Cita textual de Wegener. “Otra manifestación de la llanura de los fondos oceánicos es la falta en ellos de cadenas plegadas. Mientras la superficie de los continentes aparece surcada en todos sentidos por plegamientos antiguos y recientes, la extensión inmensa de los fondos marinos, a pesar del gran número de sondeos, no nos ha revelado hasta ahora ninguna formación que pudiera verosímilmente asimilarse a una cadena de montañas. No faltan autores, es verdad, que consideran el anticlinal medio del Atlántico del mismo modo que la dorsal que separa las dos fosas vecinas de Java, como cadenas plegadas en estado de formación; pero esta idea cuenta con tan pocos partidarios,…”

Wegener no estaba convencido de la existencia de cordilleras suboceánicas, él pensaba qué: “La uniformidad de los fondos oceánicos es indicio de su mayor plasticidad y de un grado más elevado de fluidez”, en comparación con los continentes. Esto lo afirmaba porque estaba convencido que las montañas se formaban solamente por esfuerzos compresivos, y dado que los fondos marinos eran llanos, esta condición era prueba de que no se produjeron acortamientos por compresión, y lo justificaba interpretando qué “…es claro que el sima, por efecto de una compresión horizontal, no podrá acusar relieves exteriores: la materia viscosa se verterá por debajo o por los lados de los bloques continentales, como lo hace el agua entre dos icebergs que se acercan”.

Hoy sabemos que las cordilleras suboceánicas existen, se extienden por miles de kilómetros, y se originan por movimientos de expansión del fondo oceánico. Todo lo contrario a lo que Wegener pensaba.

En otro párrafo de su libro Wegener, menciona a O. Ampferer, expresando que este autor “…ha admitido que por movimientos fluidos, dirigidos en sentidos contrarios, las capas profundas chocan por debajo de las cadenas, y se dirigen hacia abajo, arrastrando consigo a las capas pasivas situadas encima (corrientes profundas)”.

Este concepto expuesto por Otto Ampferer en 1906, describe claramente lo que más tarde en la década del sesenta se conoció como colisión de placas. Incluso a la colisión de placas continente-continente, se la denominó “tipo alpina o tipo Ampferer”.

Algunos científicos que marcaron el sendero que llevó a la Tectónica de Placas.

La idea de la convección térmica aplicada a los fenómenos geológicos viene de antaño, ya en 1839 William Hopkins (1793-1866) sugirió la existencia de convección térmica subcortical en la Tierra. Un poco más tarde en 1881 Osmond Fisher (1817-1914) en su Physics of the Earth´s Crust (Física de la Corteza Terrestre), sugirió que el arrastre friccional en el límite inferior de la corteza (corriente de convección) impulsaría la formación de montañas a lo largo de los márgenes continentales.

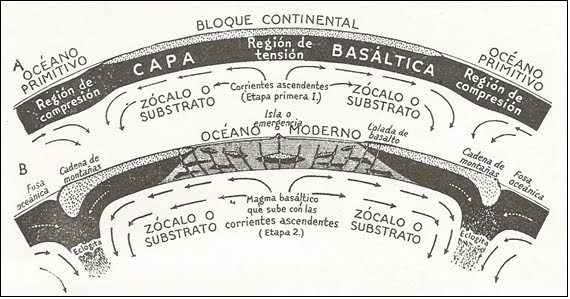

Otto Ampferer, con su idea expuesta anteriormente, también fue un precursor de lo que más tarde, se conoció como la “hipótesis de las corrientes térmicas de convección en el sustrato terrestre”, expuesta en 1928 por el geólogo británico Arthur Holmes (1890-1965) en una conferencia pronunciada en la Sociedad Geológica de Glasgow. Y que posteriormente, desarrollo e incluyó en 1944 en su libro “Principles of Physical Geology”, cuya representación gráfica observamos en la figura siguiente.

La idea de Holmes no tuvo aceptación general hasta principios de la década del sesenta, que es cuando se confirma la deriva continental, y cobra vigencia como mecanismo de explicación de la expansión del suelo oceánico.

Diagrama que explica el mecanismo hipotético ideado por Holmes (1944) que permite imaginar las translaciones continentales y la apertura de nuevas cuencas oceánicas. Tomado de Holmes, A. 1952.

En 1939 David Griggs publica un modelo dinámico experimental que imita la acción de las corrientes subcorticales de convección.

Su trabajo oportunamente sirvió de apoyo a la hipótesis de Holmes, pero actualmente resulta menos aplicable al moderno concepto de la dinámica de las placas litosféricas.

Representación de resultados del experimento de Griggs.

En "A" se muestra el desarrollo de un pliegue cortical dirigido hacia abajo, formando lo que se conoce como raíz (mayor espesor de litósfera continental, que se localiza bajo las montañas). Al hacerse más lenta la rotación, hasta pararse; en la raíz se produce un efecto ascensional, quedando finalmente la superficie por encima del nivel original.

En "B" solamente gira un rodillo, y su acción podría imitar el probable efecto de una corriente subcortical arrastrando litósfera hacia un hipotético continente estacionario, donde se acumula y eleva.

Harry Hammond Hess (1906-1969) fue un geólogo y marino estadounidense, cuya actividad conjunta lo llevó a hacer reconocimientos del fondo oceánico que comenzaron siendo joven allá por el año 1932, donde a bordo de un submarino realizó estudios gravimétricos en el mar. Algunos años más tarde, durante la segunda guerra mundial, y siendo capitán de un barco de transporte con alta tecnología, utilizando el sonar registró cuidadosamente las características del relieve submarino del Océano Pacífico, incluyendo la zona de Filipinas y la fosa de Las Marianas.

Como resultado de estas investigaciones descubrió la existencia de volcanes de cúspide trunca a los que denominó guyots, en honor al geógrafo suizo Arnold Guyot. Él, utilizando este aspecto como principal argumento dedujo que los fondos oceánicos debían ser móviles, produciéndose desplazamientos que los alejaban de las dorsales oceánicas.

Esquema de formación y desplazamiento de guyots.

Los guyots son volcanes que se han formado en el valle de fractura, o próximo a él (sobre puntos calientes), que luego se alejan de la zona de provisión de magma y se extinguen. Un volcán que no mana lava puede ser erosionado por la acción del oleaje, quedando su cúspide trunca.

Hess sugería que los continentes no se arrastraban sobre el fondo oceánico (como suponía Wegener) sino que se movían con él como pasivos pasajeros, de forma parecida “al carbón en una cinta transportadora”.

No obstante haber sido él quien inicialmente sugirió que los océanos se estaban separando y ampliando su fondo a partir de las dorsales oceánicas, y desapareciendo en las fosas cercanas a los bordes continentales, cupo a Robert Dietz, quién independientemente de Hess también estudiaba el tema, ser el primero en utilizar la “expresión expansión de los fondos oceánicos”; nombre que lleva la hipótesis desarrollada después por Frederick Vine y Drummod Mattthews, integrantes del equipo de Sir Edward Bullar en la Universidad de Cambridge.

Ellos explicaban este fenómeno de la siguiente manera: el basalto asciende en forma líquida por entre la fractura central de la dorsal oceánica y después se solidifica, pudiendo quedar magnetizado de acuerdo a la polaridad existente en ese momento. Cada nueva eyección de magma basáltico divide en dos a la inmediata anterior y las desplaza lateralmente, conformando un patrón de bandas simétricas con igual dirección de magnetización y edad, a ambos lados de la dorsal oceánica.

Heirzler,

J. (1968) estimo tasas de expansión para diferentes océanos, variables entre

1cm/año a más de 5cm/año.

Otro científico que alcanzó gran relevancia en la formulación final de la teoría de la Tectónica de Placas fue el geólogo canadiense John Tuzo Wilson (1906-1993). Él fue discípulo y doctorando de Harry Hess; y siguiendo su línea de pensamiento desarrolló la teoría del “ciclo supercontinental” que lleva su nombre, y postula que cada 400 o 500 millones de años todas las masas emergidas se vuelven a unir conformando un nuevo supercontinente. Esto se presume ha ocurrido en reiteradas oportunidades a lo largo de la historia del planeta; y, según él, los supercontinentes impiden la liberación de la energía calórica del interior terrestre, por lo que se fracturan dando inicio a una nueva deriva continental.

Esta teoría la desarrolló inspirado en su creativa idea del concepto de “falla transformante”. Este tipo de fallas explican los desplazamientos laterales de las bandas paleomagnéticas paralelas a las dorsales suboceánicas, se producen simultáneamente con la formación de la dorsal submarina, y se pueden extender desde cientos a más de mil o dos mil kilómetros, conectando zonas de generación de litósfera entre sí, zonas expansión con zonas sumersión, y zonas de sumersión con zonas de sumersión, por ello el nombre transformante. La falla o sistema de fallas de San Andrés en California, se extiende por más de 2300 km.

Tengamos en cuenta que las rocas basálticas más jóvenes de los fondos oceánicos son las más próximas al eje de la dorsal, mientras que las más antiguas son las lateralmente más distantes.

Teoría de la tectónica de placas

Esta teoría, cuyos orígenes se remontan a la década del sesenta en el siglo veinte, produjo un cambio notable en la interpretación y comprensión de los fenómenos geológicos. La palabra tectónica proviene del griego antiguo y significa “constructor”, y está referida a la conformación estructural en varias placas litosféricas rígidas y móviles; extensas, en varios casos del tamaño de todo un continente y más, o de una cuenca oceánica, y de unos 100 km de espesor, que en conjunto cubren la parte exterior de nuestro planeta.

La teoría explica, entre otros aspectos geológicos, la migración de los continentes, la formación de montañas, las causas que originan los terremotos y los volcanes, y el porqué de su localización. También encuentra justificación a las similares características geológicas, paleontológicas y paleoclimáticas que tienen distintas regiones de la Tierra ubicadas en latitudes y longitudes muy distantes; que en su posición actual, sin la translación continental resultan difíciles de explicar sensatamente. En síntesis, la teoría provocó una verdadera revolución en las Ciencias de la Tierra, cambiando el enfoque científico acerca del comportamiento geológico global de nuestro planeta.

Las placas tectónicas

Estas placas, en espesor abarcan la totalidad de la corteza y la parte superior del manto (litósfera), y por así decirlo "flotan", y se mueven sobre la astenosfera que tiene la particularidad de presentar mayor densidad, baja rigidez estructural y cierta viscosidad. A cada placa la podemos considerar un fragmento independiente, rodeado de otras placas que en su totalidad conforman la estructura exterior esférica del planeta.

El modelo establece que las placas no necesariamente deben permanecer constantes en cuanto a su tamaño, sino que por el contrario pueden crecer, achicarse, fracturarse, y hasta desaparecer o formarse nuevas placas. Para explicar el funcionamiento del sistema se elaboró un ingenioso mecanismo mediante el cual se crea nueva corteza en las dorsales centro-oceánicas, cuyo volumen de crecimiento aproximadamente se equilibra con pérdida de material cortical en otras partes, denominadas zonas de subducción; en estos lugares la corteza se sumerge consumiéndose en la astenosfera. Así, las placas litosféricas son absorbidas y regeneradas constantemente.

Las primeras representaciones cartográficas del sistema planetario de placas se publicaron a fines de la década del sesenta, en el siglo veinte. Xavier Le Pichón (1968) y Sir Edward Bullard (1969), reconocen seis grandes placas, que cubren la mayor parte de la superficie terrestre, a saber: Pacífica, Americana, Antártica, India, Euroasiática y Africana; expresa Bullard que, en ciertas zonas es difícil encontrar límites precisos entre ellas.

Con el transcurrir del tiempo se han producido notables modificaciones en la conformación mundial del sistema de placas. Ya en 1970, Dietz y Holden consideraron dos placas para el continente americano, una Norteamericana y otra Sudamericana. Actualmente se interpreta que una placa puede ser registrada como tal, cuando en todos sus límites se reconocen evidencias de movimientos relativos actuales o recientes; existe entre los investigadores un razonable consenso respecto del número y nombre de las placas mayores. En la figura siguiente, están representadas las siete placas mayores, y algunas menores.

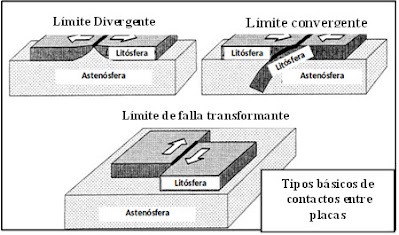

Como consecuencia de los movimientos relativos e interacciones de las placas litosféricas, la teoría establece tres tipos principales de límites activos de placas: de expansión, de convergencia y de deslizamiento, los que están representados en la figura siguiente.

Esquema indicativo de límites y sentidos del movimiento de las placas.

Los límites de expansión o constructivos: Son los que determina la generación de nueva litosfera con crecimiento consecuente de las placas. Se verifican en las cordilleras suboceánicas y allí donde se está fracturando y separando la corteza continental, dando lugar a la formación de nuevos cuerpos oceánicos de agua como en el Mar Rojo y la Baja California.

Los límites de convergencia o destructivos: Son los que se establecen por acortamiento o consumición de litosfera. Definen las zonas donde la litosfera oceánica choca y se sumerge por debajo de la litosfera continental u oceánica generando lo que técnicamente se denomina zona de subducción. Ejemplo de límite de convergencia en el que la litosfera continental se sumerge por debajo de la oceánica, es el que observamos al oeste de las costas de Chile y Perú, en donde la placa de Nazca se sumerge por debajo de la placa Sudamericana; el otro caso, donde litosfera oceánica se sumerge debajo de litosfera oceánica, lo hallamos en el arco de las islas Marianas.

Cuando, ocasionalmente, un fragmento de litosfera oceánica en vez de subducirse, cabalga sobre una placa continental, utilizamos el concepto de obducción para definir el fenómeno cuyo ejemplo se evidencia en Chipre.

Límites de deslizamiento o conservativos: No crean ni destruyen litosfera. Este tipo de límites está dado por el deslizamiento lateral de las placas litosféricas (una respecto de la otra) a lo largo de fallas transformantes.

Mecanismos del movimiento de las placas tectónicas

El mayor de los inconvenientes que tuvo Wegener para validar su teoría de la deriva continental, fue la explicación de un mecanismo convincente que justifique que los continentes se habían transladado.

En la actualidad, si bien la tectónica de placas explica muchas complejidades geológicas aún hay diferentes opiniones en cuanto a:

Con respecto al mecanismo propulsor del movimiento, en la figura siguiente se sintetizan las tres hipótesis más representativas, que son:

1) Corrientes de convección, incluyendo la variante de los “puntos calientes”

2) Arrastre de la litósfera descendente

3) Deslizamiento gravitacional.

Con relación al origen de la energía requerida, puede provenir de las principales fuentes de calor terrestre, que son:

- El calor residual heredado del Sol durante su formación.

- Calor derivado de reacciones exotérmicas producidas por minerales radiactivos.

- Calor recibido del Sol.

La Tierra. Dibujoartístico de Alejo Tolosa

Si consideramos que toda la Tierra es radiactiva, aún en sus valores más bajos, la producción de calor superaría en 15 a 20 veces el que realmente se pierde por conducción. Wyllie (1976) calculó que los materiales fundidos pueden demorar 58 ma en llegar desde el manto inferior al superior. El calor así acumulado se transforma en energía mecánica que cíclicamente da movimiento a las placas litosféricas. De esta manera el calor radiogénico excedente sería la fuente de energía de la dinámica interna de la Tierra, equilibrando así el balance térmico del planeta.

Referencias

Ampferer, O. 1906. Idea de los movimientos en las cadenas de flexión. Geol. Reichanstalt, 56, 539-625. Viena, Austria; en Wegener, A.1924.

Bullard, E. 1969. El origen de los continentes. Deriva Continental y Tectónica de Placas. Scientific American, 2ª Edición. Editorial Blume, Madrid.

Dietz, S. y C. Holden. La disgregación de la Pangea, Deriva Continental y Tectónica de Placas. Scientific American, 2ª Edición. Editorial Blume, Madrid.

Heirtzler, J. 1968. La expansión del suelo oceánico. Scientific American (1976). Editorial Blume, Madrid, España.

Holmes, A. 1952. Geología Física. Editorial Omega, Barcelona, España.

Holmes, A. y D. Holmes.1987. Geología Física. Editorial Omega, Barcelona, España.

https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Hammond_Hess

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Tuzo_Wilson

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesosaurus

Stampone, J. 2003. Geología, una visión a partir del cosmos. Facultad de Ciencias Naturales, U.N.P.S.J.B. Chubut, Argentina.

Wegener, A. 1924. La génesis de los continentes y océanos. Biblioteca de la Revista de Occidente. Madrid.

Wyllie, P.1976. El manto de la Tierra. Scientific American (1976). Editorial Blume, Madrid, España.

Excelente artículo. Es un tema que despierta mucho interés y da gusto poder entenderlo con explicaciones tan claras y comprensibles. Julio te felicito!

ResponderBorrarGracias Romina, tus comentarios siempre son alentadores.

ResponderBorrarLo leí con placer, con satisfacción. Es excelente. Gracias Tano.

ResponderBorrar